みなさんこんにちは! 観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!

今回の偉人伝では、福岡の太宰府天満宮や京都の北野天満宮に「天神様」こと「天満大自在天神」として祀られる「菅原道真」をご紹介します!

日本史では「遣唐使派遣の中止」を提案した人物として覚えた方もいるかもしれませんし、勉強を頑張ったことがある方は「学問の神様」として知っている方も多いでしょう。

そんな政治や勉学に関わり深い菅原道真ですが、実は「日本三大怨霊」に数えられるほど、日本史上でもぶっちぎりの「大怨霊」としても知られているのです。『呪術廻戦』ファンの方であれば、「乙骨憂太が菅原道真の子孫だった」という設定で聞いたことがあるかもしれませんね!

「敏腕政治家」「学問の神様」「日本を代表する怨霊」と要素もりもりな菅原道真。今回はそんな道真の生涯や死因についてのエピソード、怨霊と天神様になるまでの伝説をたっぷりとお届けします! 道真について知りたい方、太宰府や北野天満宮へ観光される方はぜひ参考にしてみてくださいね!

👉 福岡「太宰府天満宮」の観光情報はコチラ!

👉 京都「北野天満宮」の観光情報はコチラ!

菅原道真は何した人? 史実とエピソード

まずは菅原道真の生涯のエピソードについてご紹介していきます!

“神童”と謳われた幼少期

菅原道真は、承和12年6月25日(845年8月1日)生まれとされています。しかし出生地に関しては諸説あり、死後に神として昇華されたことも相まって誕生については未だはっきりとしていません。

生まれや少年時代についての多くの逸話は真偽が定かではないようですが、幼少期の頃から類稀なる秀才ぶりを発揮していたのは事実と考えられています。有名なお話では、わずか5歳にして和歌を詠んだというものが残されています。

そして、10代後半に入ってもその才能を衰えさせることなく成長していった道真は、当時の学者の最高位である「文章博士」に18歳という若さで至る快挙を成し遂げています。

このように、勉学で才能を開花させていた道真ですが、なんと武芸にも優れた文武両道の人物だったというのです! 弓を射れば百発百中の腕前で、腰には常に宝剣・宝刀を佩刀し、自ら刀工として鍛治場に入っていたとまで言われています。

それでもやっぱり一番好んだのは詩歌を詠むことだったと言われており、思い浮かぶとすぐさまその場で口ずさみ、周りの物に書き付けていたそう。

小倉百人一首では「菅家」という名前を使っており、自身で詩を詠うのはもちろん、多くの歴史書や漢詩書の編纂も手がけています。

“政治家”としての菅原道真

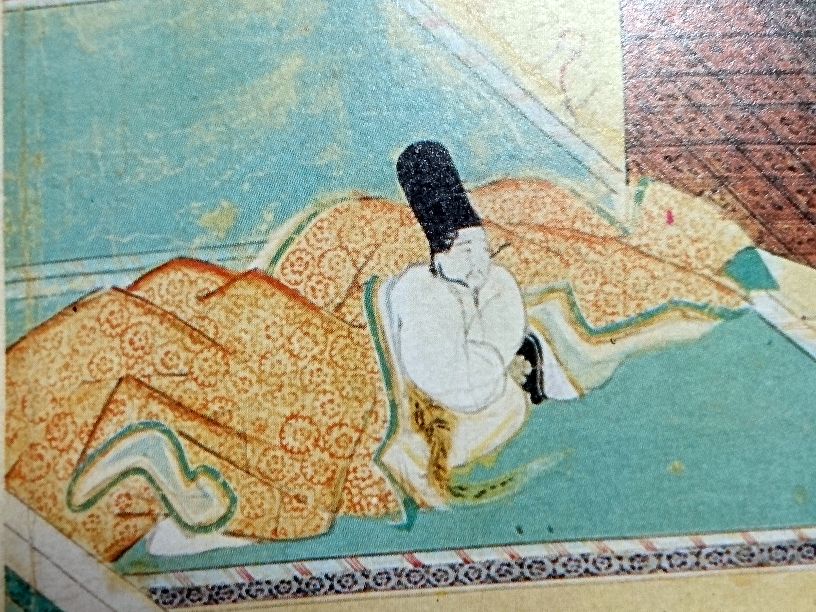

文化人としての幼い頃から才能を発揮していた道真は、政治の手腕についても非常に優れたものを持っていました。

しかし、当時は家格が絶対の世界。菅原家は高貴な家柄とは言えなかったため、道真は最初、讃岐守として讃岐国に赴任することとなります。それでも、疲弊していた国を立て直すなどの善政を行い、地元の民からも厚い信頼を得ていたそうです。

そして、讃岐国での実績が宇多天皇に認められたことで、以後は京都で要職を歴任することになったのです。

まず、寛平6年(894年)に遣唐大使に任命された道真は、唐の内政混乱や日本文化の発展を理由に遣唐使の停止を提言。

のちに唐は滅亡したことから、事実上道真の提案によって遣唐使の歴史に幕が下ろされたと言われています。これは日本の歴史上大きな役割を果たしたとされていますね!

その後、道真を重用していた宇多天皇が醍醐天皇に譲位するものの、道真は昇進を続けていきます。そしてついには、右大臣にまで昇進を果たすこととなります。

右大臣は太政大臣と左大臣に次ぐ政権No.3と言われますが、実際のところは、左大臣と同等の役職と考えられていました。また、宇多天皇は譲位の直前に「左大臣の藤原時平と右大臣の菅原道真の二人で政治を導くように」と伝えたとされています。

Wikipediaなどで右大臣の一覧を見ていただくとわかりますが、当時は藤原氏や源氏の絶世期。世襲が当たり前の時代において、血筋ではなく実力でその地位を手にしたという点で、道真の出世は相当目を見張るものだったのです。

藤原時平の陰謀

しかしだからこそ、道真の出世をよく思わない人間が必ず出てきます。それが、当時の左大臣であり藤原氏の長子でだった「藤原時平」でした。

時平の陰謀をよりわかりやすいようにするために、当時の政治体制からお話しします。

菅原道真を徴用した宇多天皇は、当時の政治の当たり前だった「藤原氏による摂関政治」を望まず、自身が選んだ側近たちによる政治を行いました(宇多天皇のこの政治は後に「寛平の治(かんぴょうのち)」と呼ばれることになります)。

そんな宇多天皇の後を継いだのが、醍醐天皇でした。

醍醐天皇は、はじめこそ先代の宇多天皇の方針を引き継ぎますが、次第に藤原時平との距離が近くなっていきます。

藤原時平は道真と同じく宇多天皇に重用されていた人物でしたが、今まで行われていた摂関政治がなされていないために、本来であれば掴んでいたはずの政治の”すべての”主導権が掴めなかったのです。そんな状況は当然おもしろくないですよね。

そして宇多天皇は、時平が現状の体制を快く思っていないことに気づいていました。そのため譲位後に上皇となっても道真の後ろ盾となり、なんとか時平の政権掌握を阻んでいたのでした。

しかし、時の権力者である上皇と天皇の方針が異なり、政治の主導権を握る右大臣と左大臣も方針が異なるというようであれば、朝廷は2つに割れるに決まっています。

いつしか、

「藤原氏の血を引くの皇子の誕生を望まない宇多上皇側」

VS

「藤原氏との連携によって政権の安定を図る醍醐天皇側」

という対立が明確化していったのでした。

そんな状況下でも、宇多上皇は自分が望む仏道への道を捨てきれませんでした。結局、宇多上皇は出家し法皇となり、高野山や吉野山、紀伊山地へ参詣する時間が増えてしまいます。

その隙を逃さなかったのが、醍醐天皇と藤原時平でした。

藤原摂関政治を推進する筆頭であるこの2人によって、いわば”目の上のたんこぶ”だった道真は「宇多法皇の子供で自らの婿でもある斉世親王を皇位に立てようとした」という嫌疑によって、突如として大宰府に左遷されることになってしまったのです。

太宰府への左遷

道真が太宰府へと左遷されたこの事件は、のちに「昌泰の変(しょうたいのへん)」と呼ばれることになります。この際、道真だけでなく子供たち4人も流刑となっていますから、菅原家を徹底的に排除しようとする意志を感じますね。。

この道真を太宰府へと左遷した事件、一般的には「藤原時平が菅原道真を一方的に嵌めた」と語られることが多いです。

しかし公平な目で見てみると、必ずしもそうは言い切れないと個人的には感じています。というのも、道真自身も他の政治家と同様に娘を皇子の妃としたり、時平以外の貴族たちからも反感を買いながら政治改革を強引に進めていた面があるからです。

また、時平はその後、宇多天皇と道真が進めようとしていた政治方針を引き継ぎ、醍醐天皇の「延喜の治」と村上天皇の「天暦の治」につながる政治を行ったと言われています。

つまり、古来から政治にはつきものの”よくある”権力争いの陰謀と言えなくもないのです。おまけに、死後に様々な祟りが発生しているのも「道真がはめられた」と考えられることに繋がっているのでしょう。(道真死後の話はこの後紹介していきます!)

もちろん、道真の、家柄を考えるとありえないような異例の出世や類まれな才能を妬んだ人たちも陰謀に多く加担していたと言われていますから、まぁこのへんはいつの時代も変わらないなぁ。。と悲しくなりはしますが…。

ともあれ、道真は太宰府へと左遷されることとなってしまいます。

左遷と言っても、当時の京都から見れば太宰府は辺境の都市。道真は衛生状態や治安の悪さを嘆いていたとされていますし、実際のところひどい環境だったそう。

“事実上の死罪”と表現する人もいるくらいですからね。

太宰府への左遷と「飛梅伝説」

左遷の際の太宰府への移動はすべて自費、左遷後は俸給や従者を与えられず、政務にあたることも禁じられていたということで、事実上の軟禁・監禁のような状態だったとも言われている太宰府での道真。

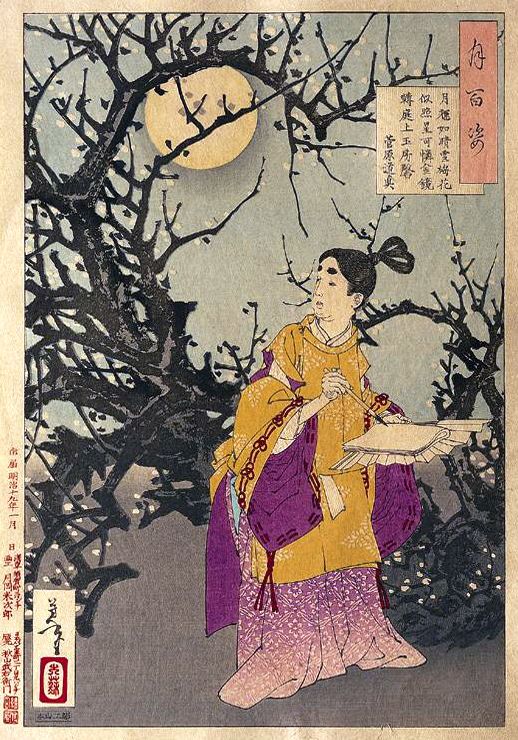

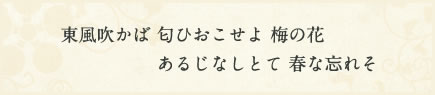

そんな状況にあっても、道真は歌を愛することだけはやめませんでした。このとき、自宅の庭の梅の木を想って詠んだとされる和歌がこちら。

春風が吹いたら、香りをその風に託して大宰府まで送り届けてくれ、梅の花よ。

主人である私がいないからといって、春を忘れてはならないぞ。

太宰府天満宮公式サイト

幼い頃から梅がお気に入りの植物だったという道真は、この詩以外にも数々の梅に関わる詩を詠んでいます。

そんな道真の想いが届いたのか、なんと京都から一晩で太宰府の道真の住む屋敷まで梅の木が飛んできたという伝説まで残っているのですよ!(太宰府に残る「飛梅伝説」ですね!)

実際、現在の太宰府天満宮にある神木「飛梅」がまさにこの伝説の梅の木なのだと言われており、なんでもこの飛梅が境内の梅の木の中で一番早く開花するそうですよ!

元号「令和」の出典となったのも、現存する日本最古の歌集『万葉集』の「梅花の歌」ですからね。梅は桜と並んで、日本を代表する花と言えますね!

日本三大怨霊と天満大自在天神として

ではここから、道真が死後に「日本三大怨霊」の一人になるまでの祟りと、太宰府に「天満大自在天神」として祀られるまでのエピソードをご紹介していきます!

道真の死と祟りの始まり

延喜3年(903年)2月25日、享年59でこの世を去った菅原道真。

道真の死後、数少ない門弟だった味酒安行(うまさけやすゆき)が道真の亡骸を牛車に乗せて進んだところ、安楽寺の門の前で牛が伏して動かなくなったのです。

味酒安行は「これは道真公の御心によるものであろう」と考え、その地に道真を埋葬することに。そして延喜5年(905年)、安楽寺の境内に菅原道真の祀廟が創建されました。

、、が、ここから菅原道真の第二の伝説が始まったのです。

太宰府で道真が死去し埋葬されていた頃、京都では疫病や異常気象などが続いていました。

そして道真の死後から6年後の延喜9年(909年)、道真失脚の陰謀の首謀者とされる藤原時平が39歳の若さで亡くなってしまいます。

京都の人々はこれらの出来事を「道真の祟り」と恐れ、延喜19年(919年)、醍醐天皇の勅命によりに安楽寺の道真の廟に社殿が建立されます。

しかし「道真の祟り」は収まることを知らず、道真失脚の陰謀に関わったとされる貴族たちが相次いで死亡していき、ついに二人の皇太子までもが亡くなってしまうのでした。

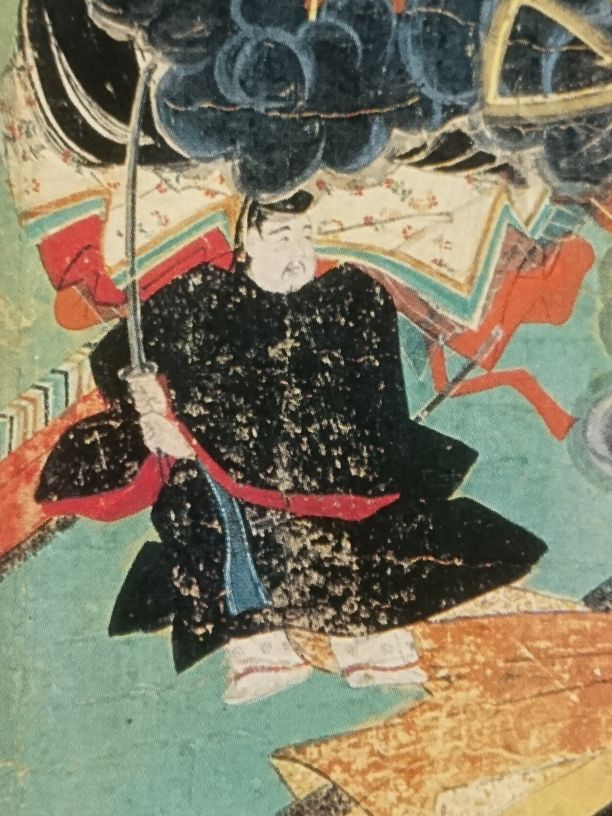

そしてとどめの一撃と言わんばかりに起きたのが、醍醐天皇臨席のもとで会議が開かれていた清涼殿に雷が落ちた「清涼殿落雷事件」です。

雷に撃たれた者や火災に巻き込まれた者など、多くの死傷者を出したこの災害。その有様はかなり凄惨なものだったそうで、結局、この事件の精神的ショックが原因で醍醐天皇が崩御。

加えて、道真の才能を見出して重用したものの、藤原時平(と醍醐天皇)の政略を許し、最後には道真の失脚を防げなかった宇多法皇も死去してしまいます。

人から怨霊、そして神へ

これらの出来事から、ついに道真は「天満大自在天神」という神号を贈られ、さらに死後であるにも関わらず朝廷No.1の地位である「太政大臣」の位も与えられることになったのでした。

当時の天満大自在天神は、清涼殿落雷事件から「雷神」と結び付けられました。

そのため朝廷は、火雷神が祀られていた京都の北野の地に「北野天満宮」を建立。さらに道真が没した太宰府では、醍醐天皇の勅令によって建立された安楽寺の社殿を「安楽寺天満宮」に改修し、道真の祟りを鎮めようとしました。(この安楽寺天満宮が、現在の「太宰府天満宮」の起源となっていますね!)

その後、道真を畏れる人々が「天神様」を信仰する天神信仰が全国に広まっていき、各地に天満宮が建立されていきます。

はじめは「祟り封じ」として祀られた天神様でしたが、時代を経るにつれて祟りへの恐怖が消えていき、次第に道真が生前優れた詩人や学者であったことから「学問の神様」として祀られるようになっていったのです。

今では日本を代表する「学問の神様」として祀られていますから、道真もうかばれることでしょう…!

菅原道真(天神様)のご利益

では最後に、神様となって天満宮に祀られている菅原道真(天神様、天満大自在天神)のご利益をご紹介します!

学問の神様としてのご利益

菅原道真の最も有名なご利益が、「学問の神様」としてのご利益ですよね!

受験合格・学業成就・学力上達はもちろんのこと、就職成就や資格取得といったご利益もあるとされていますから、勉学や受験、就職など、人生の分岐点に立ったときにあやかりたい力ですね!

また、学問の神様については各時代ごとにより細かくご利益が考えられ、それが今日にも残っています。そちらも簡単に紹介しますね!

書道の神様

まずは「書道の神様」としての天神様。

道真が空海と小野道風とともに「書の三聖」と称えられたことから生まれたとされています。

和歌・連歌の神様

続いて「和歌・連歌の神様」としての天神様。

室町時代に、当時の文化的教養とされた和歌をこよなく愛し、数々の名歌を残した先人とされたことからこのご利益が伝えられています。

子供の守り神

最後は「子供の守り神」としての天神様。

寺子屋制度が整備された江戸時代に「学問の神様」から派生したとされています。

これら道真(天満大自在天神)のご利益から、太宰府天満宮は「学の社」とも呼ばれていますよ!

至誠の神様としての天神様

菅原道真は「至誠の神様」というご利益があることでも知られています。

これは、「才能を評価され、天皇の厚い信頼を受けても奢ることなく誠心誠意日本の発展のため尽くし、左遷後においても皇室と日本の安泰・安寧、また自身の潔白を最後まで神々に祈っていた」という、生涯を一貫して誠を尽くしていた道真の清らかな生き方から生まれた、とされています。

個人的には、、怨霊になっている時点で、、、どうかなって、、、、思うんだけどなぁ、、、、、笑

ともあれ、日本史上最初に人から神へと至った菅原道真。その道真を祀っている天満宮の総本宮にあたる「太宰府天満宮」は、まさに日本屈指のパワースポットと言えるでしょう!

菅原道真について まとめ

ということで今回は、「学問の神様」や「日本三大怨霊」に数えられる菅原道真の歴史や伝説のエピソードを紹介していきました!

個人的には、道真失脚の陰謀の部分はいまの政治や社会にも通じるような学び、ある意味教訓のようなものを感じた部分もありました。やはり歴史や偉人のお話は面白いですね!

こうやって歴史を知れば、観光がさらに楽しくおもしろくなること間違いなしです!

皆さんも、福岡、そして九州を訪れた際は忘れずに太宰府天満宮へお立ち寄りくださいね! さもないと、かつての天神様のお怒りがあなたを襲う、、かもしれませんよ〜笑

この記事へのコメントはこちらから!

コメント一覧 (2件)

[…] 👉 菅原道真についてさらに詳しく知りたい方はコチラをチェック! […]

[…] 👉 菅原道真についてさらに詳しく知りたい方はコチラも要チェック! […]