みなさんこんにちは! 観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!

今回は、京都市北部に位置する秘境「鞍馬寺」についてお届け!

一般的な”京都市内の観光”と呼ばれる範囲の中では最北端に位置するのが、今回ご紹介する鞍馬寺と貴船神社です。”お隣さん”の貴船神社は「水占い」や京都有数の縁結びパワースポット、灯籠の風景などのフォトスポットとして知られているのに対し、鞍馬寺は平安を代表する悲劇のヒーロー「源義経」が「牛若丸」と呼ばれていた幼少期を過ごした地であり、「天狗」「金剛床」、さらには「六芒星」といった歴史と伝説が絡んだロマン溢れるスピリチュアルスポットなのです!

そんな鞍馬寺の見どころや歴史、アクセス、鞍馬寺から貴船神社への道のりなど、鞍馬寺観光がさらに面白くなること間違いなしの情報をここではご紹介! 京都旅行をご計画中のあなた、鞍馬寺に興味をお持ちのあなたはぜひ参考にしてみてくださいね!

鞍馬寺の歴史

見どころやアクセス情報の前に、まずは鞍馬寺の歴史をご紹介します。歴史を知った方がより理解が深まりますからね!

鞍馬寺の創建伝説

鞍馬寺創建についてはいくつかの伝説が残っており、最も古いものは寺に伝わる『鞍馬蓋寺縁起(あんばがいじえんぎ)』で語られているものになります。

奈良時代に活躍した僧侶「鑑真」の弟子に、「鑑禎」という僧がいました。

そんな鑑禎はある日の夢で、「鞍馬山へと登るがよい」というお告げを受けます。そのお告げに従って鞍馬山へ向かい山を登っていると、白馬が現れ山道を導いてくれたのでした。

しかしその途中、鑑禎は京都に夜な夜な現れていたという鬼女に襲われてしまいます。窮地に立たされた鑑禎を救ったのが、毘沙門天だったのです。

危機一髪のところを助けてもらった鑑禎は、毘沙門天を祀る草庵を鞍馬に結びました。これが、鞍馬寺の始まりとされています。

(何だか思うところがないところもない伝説ですが…、野暮なことは言わない言わない。)

その後の時代には、鞍馬寺についての伝承が『今昔物語集』や『扶桑略記』などの書物に見られます。

藤原南家の出身で造東寺長官を務めた藤原伊勢人は、自分が信仰する観音菩薩を祀る寺を建てたいと考えていました。

そんな伊勢人はある日、夢のお告げにしたがって目の前に現れた白馬の後を追い、鞍馬山を登りました。するとそこには、毘沙門天を祀る小堂があったのです。(上述の鑑禎が建てたものだと言われています。)

「私は観音を信仰しているのに、ここに祀られているのは毘沙門天ではないか」と、伊勢人は訝しがりますが、その晩、伊勢人の夢に一人の童子が現われ、こう告げたのです。

「観音も毘沙門天も名前が違うだけで、実はもともと1つのものなのだ」

こうして伊勢人は、毘沙門天が祀られた堂に千手観音の像をつくって安置し、鞍馬寺を創建したといいます。

(何だか思うところが…(以下割愛))

こうした鞍馬寺創建の物語は複数の書物に記されており、お隣の貴船神社に伝わる歴史にも合致するそう。そのため、この藤原伊勢人の創建伝説がそのまま史実であると考えられています。

なお、最初の鑑禎のエピソードはいまだ本当にあったことなのかが定かではありませんが、京都中心部(平安京)の最北に位置するこの鞍馬寺の伝説に南都(奈良)の僧侶が関わっている点は注目に値すると言われているそうですよ!

平安時代の鞍馬寺

9世紀末に東寺の僧「峯延(ぶえん)」が入寺したことから真言宗寺院となった鞍馬寺。

12世紀には延暦寺の僧「重怡(じゅうい)」が入寺したことで天台宗に改宗、青蓮院の支配下となります。すると、白河上皇や藤原道長・頼通、藤原師通など政治の中心にいた人物たち、そして平安王朝に仕えていた多くの女流文学者も鞍馬山に来山するようになります。実際、清少納言は『枕草子』で、菅原孝標女は『更級日記』でそれぞれ鞍馬寺の様子を記しており、紫式部は『源氏物語』の『若紫巻』で、光源氏と紫上(若紫)が出逢った場所「北山のなにがし寺」として鞍馬寺を描いています。

さらに平安時代末期には、源頼朝の弟である「源義経(牛若丸、遮那王)」が7歳の頃に鞍馬寺に預けられ、16歳の頃まで、昼は由岐神社の上手にあった東光坊で仏道修行を、夜は僧正ガ谷で天狗から兵法を授けられていたという伝説まであるのです!

戦国時代以降の鞍馬寺

戦国時代に入ると、鞍馬寺には武田信玄や豊臣秀吉、徳川家康などの武将も戦勝祈願を行っており、加えて京都の奥にある鞍馬山は山岳信仰や山伏による密教も盛んでした。

江戸時代におきた焼失を期に一度は衰退してしまった鞍馬寺でしたが、明治時代に入ると少しずつ復興が進み、信楽香雲(しがらきこううん)が住職を務めていた1947年(昭和22年)に鞍馬弘教を開宗します。

そして、1949年(昭和24年)に天台宗から独立し、鞍馬弘教総本山となりました。

現代に入ると、源義経と天狗の伝説、さらには鞍馬寺独特の雰囲気やスピリチュアルな見どころによって知る人ぞ知る人気観光地となっていますね!

鞍馬寺の見どころ

それでは、鞍馬寺へ行ったら絶対にチェックしたい見どころをご紹介しましょう!

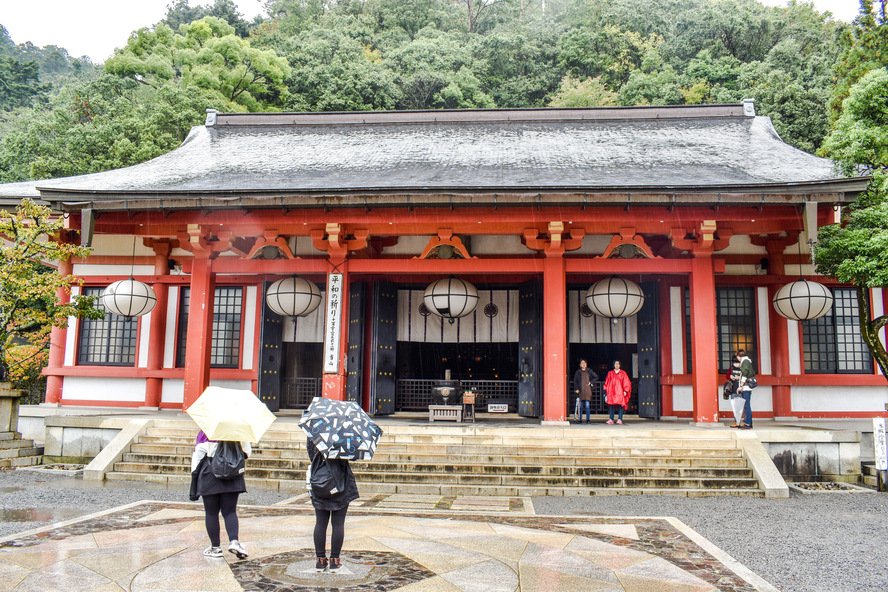

仁王門(山門)

鞍馬寺の最寄駅となる「鞍馬駅」を降りると最初に出迎えてくれるのが、鞍馬寺の「仁王門(山門)」です!

鞍馬山そのものが信仰の対象である鞍馬寺。この山門が、俗界から浄域への結界の役割をはたしています。 「ここから先が神の領域である」と言わんばかりの重厚な存在感ですね…!

九十九折参道

仁王門をくぐって神域へと足を踏み入れた先にあるのが、「九十九折参道(つづらおりさんどう)」です!その名の通り”九十九回折れ曲がる”ほど長い参道で、この参道を登って鞍馬山の山頂にある鞍馬寺本堂を目指します。

天気によっては霧がかることもあり、伝説の通り「天狗が出てくるんじゃないか…!」と感じる不思議な雰囲気が漂っています。

平安時代に清少納言が 『枕草子』に「遠きて近きもの、くらまのつづらをりといふ道」 と綴ったことでも有名ですね!

そんな九十九折参道、もちろんただ歩くだけの参道ではありません。途中には、「放生池」や「吉鞍稲荷社」、「魔王の滝」や「鬼一法眼社」といった見どころも満載!

特に「鬼一法眼社」に祀られる「鬼一法眼(きいちほうげん)」は、『義経記』において源義経の師となった陰陽師(天狗であったという説も)。義経が「兵法の大家であった鬼一法眼から兵法書 『六韜(りくとう)』 を盗み学んだ」という伝説で知られています。

ちなみに、九十九折参道は片道20〜30分ほどかかる”山道”でもあります。「そんな道を登らないと鞍馬寺へ行けないのか…」と思っているそこのあなたにオススメなのが「ケーブルカー」です!

仁王門から少し進んだ先にある普明殿から、本殿の金堂まで約10分のところに立つ多宝塔までを2分ほどで結びます。

ケーブルカーはあくまでも足腰に不安がある方向けで、鞍馬寺としてのオススメは九十九折参道を登るルートだそう。実際に足を運んでみた僕の感想としても、九十九折(つづらおり)参道の雰囲気はとても良かったので、挑戦してみてほしいです!

(ちなみに、鞍馬寺の境内を走るこのケーブルカー「鞍馬山鋼索鉄道」の距離はわずか207m。1957(昭和32)年の開業以来、「日本一短い鉄道路線」の座をキープしているのですよ! 九十九折参道はその名の通り“九十九折”の参道のため、この直線距離以上にかなり時間がかかるわけなのですね。)

由岐神社

「由岐神社」は、鞍馬山・九十九折参道の途中にある神社です。

由岐神社の狛犬は日本で唯一「子供を抱いている姿」をしており、このことから「安産・子授」のご利益でも知られる神社となっていますよ!

主祭神は「靫明神(ゆきみょうじん)」と呼ばれており、”日本”という国を創った「国創り」の伝説で知られる神「大己貴命(大国主命とも)」と医神や酒造の神などで知られる「少彦名命」の二柱を指します。

もともと由岐神社の祭神は「京都御所」に祀られていたのですが、度重なる厄災から朱雀天皇の詔により都の北方にある鞍馬山に遷宮され、鞍馬寺を守護する鎮守社として都の北方鎮護の役割を担うことになりました。

そして、遷宮の際に行われた儀式が後世に伝わり残ったものが、日本三大火祭に数えられる例祭『鞍馬の火祭』なのです。この火祭の伝統から、由岐神社では「火難除」のご利益がとても有名ですね!

さらには、一心に願えば願いが叶うとされている御神木「大杉さん」まで立つ由岐神社! ケーブルカー乗り場の普明殿からでも行ける距離なので、鞍馬寺を訪れた際は一緒にお参りしたいパワースポットです!

金堂(本殿)と金剛床

九十九折参道を登った先、鞍馬寺(鞍馬山)の中核をなす最大の見どころが「金堂」と呼ばれる本堂です!

本尊「尊天」と狛虎について

鞍馬寺の本尊は「尊天」と呼ばれており、尊天は「千手観音菩薩」「毘沙門天王」「護法魔王尊」の三身一体とされています。

ですが、創建伝説や京都市街地(平安京)北部に位置することから、もともとは四天王のうちで北方の守護を担う「毘沙門天」のみが本尊だった鞍馬寺。その関係から、金堂の左右には狛犬の代わりに毘沙門天の使いである「阿吽の虎」が鎮座しているのが特徴です。まさに「狛虎」というわけですね!

金剛床と六芒星について

また、金堂の前には「金剛床(こんごうしょう)」と呼ばれる六芒星の石畳があり、実はここが鞍馬山一の最強パワースポットと言われているのです!

というのも、ここに描かれている六芒星は鞍馬寺の本尊である尊天の波動をイメージしたものだそうで、中心に立つと心が宇宙と一体化し、エネルギーに満ち溢れるとされているのです…!

ここまで来たからには、「すべての生命の生かし存在させる宇宙エネルギー」たる尊天の波動をいただいていきましょう!

(お参りの時には細かいことは気にしてはいけないのだ。)

奥の院参道

本殿金堂のさらに奥へ向かうと、山の中へと道が続いている場所があります。この道こそ鞍馬寺の「奥の院」へつながる参道であり、さらに奥の院を越えて歩いていくと、鞍馬寺の”お隣さん”「貴船神社」まで向かうことができますよ!

以下は、奥の院参道で見ておきたい3つの見どころとなります!

木の根道

「木の根道」は、マグマが硬化したことで岩盤が固まり、木の根が地中に入らず地面に這い出ている、という珍しい光景を楽しめる場所です!

その不思議な景観もさることながら、「源義経が牛若丸時代に天狗の師とともにこの根を使って跳躍の練習をしていた」とも伝えられている伝説の舞台でもあるのが人気の秘密ですね!

僧正ガ谷不動堂

天台宗の開祖「最澄」が刻んだとされる不動明王が安置されているのが「僧正ガ谷不動堂」です。

平安時代に建てられたというこの不動堂の前で義経(牛若丸)は鞍馬天狗と出会ったといわれており、僧正ガ谷は義経一番の修行場所だったそうですよ!

また、この不動堂にも六芒星が描かれており、鞍馬山では強力なパワースポットとして人気を集めていますね!

奥の院 魔王殿

「魔王殿」といういかにもな名前がついている鞍馬寺の奥の院。この地に本尊「尊天」のうちの一体である「護法魔王尊」が降臨したという伝説から、奥の院では護法魔王尊が単独で祀られています(「魔王」というのも護法魔王尊の「魔王」でしょう)。

サンスクリット語で「永遠の若者」を意味する「サナト・クマーラ」とも呼ばれる護法魔王尊は、太鼓の昔に金星から地球に降りたち、人類を含めたすべての生命体の「進化」を統べる賢人と伝えられています。鞍馬寺に現れた護法魔王尊は、背中に羽根をもち、長いひげをたくわえ、鼻が高い仙人のような姿で、光背は木の葉でできているのが特徴です。

そう、この護法魔王尊の姿、天狗に似ているのです!

そんなわけで、「鞍馬天狗」とはもともと「護法魔王尊(サナト・クマーラ)」であったと考えられており、さらには「クマーラ」という音が変化して「鞍馬」という地名になったという説まであるのです。まさにお寺の最深部、奥の院に相応しい伝説が語られている場所なのです!

ちなみに、奥の院を越えてさらに先へ歩いていくと、山を挟んで隣に立つ「貴船神社」へ向かうことができますよ!

鞍馬寺の観光地案内

では、鞍馬寺の拝観時間や拝観料、ケーブルカーやアクセスについてみてみましょう。

拝観時間

仁王門(山門)は24時間開放

・本殿開扉:9:00~16:15

・霊宝殿開館:9:00~16:00

ケーブルカーの運行時間と料金

【始発】

・普明殿(仁王門近く)発(上り):8:40

・多宝塔駅(下り):8:45

【終発】

・普明殿(仁王門近く)発(上り)

:16:30(1~5月・9~12月)、17:00(6~8月)

・多宝塔駅(下り)

:16:35(1~5月・9~12月)、17:05(6~8月)

【運行間隔】

15分~20分毎

※不定期で点検等のための運休があります。訪問前にはこちらの鞍馬寺公式サイトのお知らせをチェックいただくことをお勧めします。

【ケーブルカーの料金】

・大人:片道200円

・小学生以下:片道100円

拝観料

愛山費として、仁王門(山門)で300円必要(高校生以上)

※実質的な境内への入場料となっており、案内地図などのある説明パンフレットも貰える

※朝の8時ごろまでと17時以降は無料となる(仁王門に係員が不在のため)

アクセス

〒601-1111

京都市左京区鞍馬本町1074番地

TEL:075-741-2003

【仁王門(山門)へ】

・叡山電鉄「鞍馬駅」から徒歩すぐ

【仁王門から本殿金堂(参道頂上)まで】

・九十九折参道を通って徒歩で30~45分

・ケーブルカーで約2分、そこから徒歩で10分

【本殿から奥の院へ】

・徒歩で約30分

【奥の院から貴船神社前(鞍馬寺西門)まで】

・徒歩で20~30分

【駐車場】

鞍馬寺が完備する大きなものはないため、仁王門周辺の駐車場を利用する

👉 さらに京都観光が彩ること間違いなし!オススメのホテルをまとめています

⇨ 鞍馬寺から貴船神社へ歩いてみた! モデルコースにもどうぞ

次のページでは、鞍馬寺へ実際に行ってきた際の風景と、鞍馬寺から貴船神社へ奥の院参道を経て歩いて向かった様子をご紹介します! 観光前のイメージ、モデルコースとしてぜひお役立てください!

この記事へのコメントはこちらから!

コメント一覧 (2件)

[…] 👉 日本における毘沙門天の民間信仰の発祥の地は、京都の鞍馬寺! 詳しくはコチラをチェック! […]

[…] 成」と再婚、兄の今若と乙若は出家して僧として生きることになる中、牛若も11歳のときに鞍馬寺へ預けられました。このとき稚児名として「遮那王(しゃなおう)」と名付けられます。 […]