みなさんこんにちは! 観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!

今回は、京都の世界遺産「東寺」についてお届けしていきます!

“今日まで唯一残る平安京の寺院”であり、真言宗の開祖「空海」に下賜されたことでも知られる真言密教の根本道場。その文化的価値はもちろん、シンボルの五重塔や立体曼荼羅の仏像たち、季節ごとに楽しめる春の桜や秋の紅葉など観光地としても魅力的なお寺となっています。

そんな京都旅行ではハズせない名所である東寺について、歴史や見どころ、今年のライトアップや特別拝観のイベント情報、拝観料やアクセス方法などをわかりやすくまとめました。ぜひ参考にしてみてくださいね!

東寺(教王護国寺)の歴史

まずは、知っておくとさらに観光が面白くなること間違いなしの、東寺の歴史を簡単にご紹介していきます!

東寺の建立と空海の真言密教

桓武天皇によって長岡京から平安京へと遷都された際、平安京の正門にあたる羅城門の東西に「東寺」と「西寺」という2つの寺院が建立されます。これらは「平安京の左京と右京を守る王城鎮護の寺」と「日本の東国と西国を守る国家鎮護の寺」という2つの意味を持っていました。

その後の嵯峨天皇の時代になると、東寺は唐で密教を学んで帰国した僧侶「空海」に託されます。空海といえば、真言宗の開祖であり「弘法大師」という諡号でも知られていますよね!

そんな空海が東寺に真言密教の道場を建てたことで、東寺は日本で最初の密教寺院となり、同時に真言密教の根本道場(真言宗全体の総本山)にもなりました。そして空海は、この地で自らが思い描く真言密教の世界を追い求め、伝えていったのでした。

鎌倉時代の東寺

平安時代後期には、平安京の荒廃とともに一度は衰退してしまった東寺。しかし鎌倉時代に入ると、弘法大師信仰の高まりとともに、「お大師様の寺」として皇族から庶民まで幅広い層からの信仰を集めるようになります。

一方で、平安時代に一緒に建てられた「西寺」は廃れてから再興されることはありませんでした。実は平安京では、新しく建てる寺社仏閣として認められていたのが東寺と西寺のみだったため、西寺が廃れてしまったことで、東寺は「今日まで唯一残る平安京のお寺」となっているわけなのです。

東寺が弘法大師信仰の中心地として栄えた時代、中でも篤く信仰したのは後白河法皇の第六皇女「宣陽門院」でした。

「覲子内親王」の名でも知られる宣陽門院は夢の中でのお告げに従い、東寺に莫大な荘園を寄進します。さらに、空海が今も生きているかのごとく毎朝食事を捧げる「生身供」や、毎月21日の空海の命日に供養を行う「御影供」などの儀式を発案し、実践していったのでした。

この2つの儀式は宣陽門院がこの世を去ってから数十世紀経った今でも継続されており、「生身供の儀式」は毎日6時から東寺の西院御影堂で行われており、「御影供」については、「御影供の日」に定められている毎月21日に境内で行われる骨董市「弘法市」として残っています。

そういった意味でも、宣陽門院は現在に至る東寺の姿をつくる基礎となった人物といえそうですね!

以降の東寺

その後、東寺は後宇多天皇や後醍醐天皇、足利尊氏といった多くの貴族や皇族、為政者たちの援助を受けて栄え続けていきます。1486年(文明18年)の大火災で主要堂塔のほとんどを失ってしまった際も、いち早く講堂が再建され、1600年代に入ってから豊臣家によって金堂が、徳川家によって五重塔が再建されれています。

これら幾たびもの火災によって、残念ながら現在の東寺には創建当時の建物は残ってはいません。それでも、南大門・金堂・講堂・食堂が南から北へ一直線に並ぶ独特の伽藍配置や各建築物の規模は平安時代のままであり、当時の雰囲気を存分に堪能できる空間となっています。

これらの歴史が認められ、東寺は1994年に「古都京都の文化財」の一部としてユネスコの世界文化遺産に登録されたのでした。

今日では、「不二桜」と呼ばれる八重紅枝垂れ桜を中心とした春の桜の名所として、そして、五重塔と瓢箪池とのコントラストが素晴らしい秋の紅葉の名所として非常に有名な東寺。修学旅行でも行き先としても人気な観光地ですね!

東寺? それとも教王護国寺? 読み方は?

東寺には「教王護国寺」という名称もあり、あまり知られていませんが「金光明四天王教王護国寺秘密伝法院」と「弥勒八幡山総持普賢院」という2つの正式名称まで存在しています。

「教王」という言葉には「王を教化する」という意味が込められているそうで、「教化」は「人を教え導き、道徳的、思想的な影響を与えて望ましい方向に進ませること」、仏教用語として「説き教えて感化し、人々を仏道に導くこと」を意味します。

つまり、「教王護国寺」という名称には「王を含めたこの国のすべての人を善い方向へ導き、国を護るお寺」という意味があると考えられます。公式的には「国家鎮護の密教寺院」という意味だそうですね!

そんな名前の由来を持つ東寺こと教王護国寺、現在の宗教法人としての登録名は「教王護国寺」なのです、が、、平安京に建てられた際の名称は「東寺」であり、公式の記録で使われているのも「東寺」。実は「教王護国寺」という名称は一切使われていないそうなのです…!

「教王護国寺」という名前は1240年(仁治元年)に初めて登場したようですが、成り立ちや使われた理由について詳しいことはわかっておらず、その後もほとんど「東寺」という名前が使われ続けているようです。それどころか、重要文書になればなるほど「東寺」という名前が使われているようですね。

そして極め付けは、現在の東寺の南大門前の石柱には「真言宗総本山 東寺」と書かれており、南大門や北大門、慶賀門などに掲げられた寺名入りの提灯にも「東寺」の名が記されているのです! つまりお寺側でも「東寺」の呼び名を使用していることが伺えます。

これは僕の推測ですが、「東寺」と呼ばれるお寺は”京都の”東寺以外にも日本全国に存在していることことから、それらと区別するために法人登録は「教王護国寺」という名前を使用しているのだと思います。

ともあれ、京都の東寺を呼ぶときは「東寺」と呼んで差し支えなさそうです! にしても、お寺の名前一つでこれだけ色々と書けるのですから、やはり東寺の歴史は奥が深いですね〜!

東寺の見どころ

それでは、東寺を観光する際に絶対にチェックしたい見どころをご紹介していきます!

五重塔

東寺のシンボルといえば、この「五重塔」ですね!

弘法大師(空海)が朝廷に協力を要請したことで建立にこぎつけたという東寺の五重塔は、高さ54.8mを誇ります。これは日本の木造建築の中では一番高い建物であり、もちろん木造の五重塔としてもNo.1!

落雷などによって4度焼失していますが、そのたびに再建されてきた不屈の塔でもあります。現在の五重塔は1644年(寛永21年)に建てられた五代目で、江戸幕府三代目将軍の徳川家光の寄進によって再建されたものになります。

特別公開の際に拝観できる極彩色で彩られた初層内部には、塔の各階を貫く心柱を大日如来に見立て周囲に金剛界四仏が安置された五智如来となっており、密教の空間を存分に表現しています(大日如来、金剛界四仏については次の「講堂」でご紹介しています)。

講堂

お寺の本堂は「金堂」ですが、「東寺の中心」と紹介されるのがこの「講堂」です。これは、ほぼ正方形でできている東寺境内のちょうど中心にこの講堂が立っていることから。

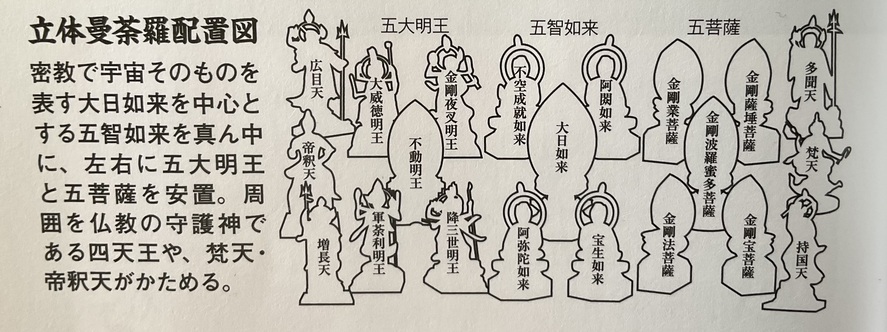

空海は、そんな講堂に真言密教の教えや宇宙観を表現しようと、一般的には絵画として描かれる曼荼羅をリアルな仏像によって創り上げました。それが、21体もの仏像からなる「立体曼荼羅(羯磨曼荼羅)」です。

※「曼荼羅」というのは密教において教えをわかりやすく絵で表現したものです。現代風に言うと『漫画でわかる〇〇!』に近いかもしれませんね!

立体曼荼羅の中心に据えられているのは密教において”宇宙そのもの”とされる「大日如来」であり、「この世全てを大日如来の智慧で包み込む」という智拳印の印を結んでいます。そして、五重塔初層と同じように、大日如来のまわりを東方の阿閦如来、南方の宝生如来、西方の阿弥陀如来、北方の不空成就如来の金剛界四仏が取り囲み、五体を総称して「五智如来」と呼ばれます。五智如来の左右には五菩薩と五大明王、さらにその横に、仏教における守護神である四天王や梵天、帝釈天が並んでいます。

創建当初から残る15体が国宝に指定されている立体曼荼羅は、まさに仏たちが総出となって密教世界を表現している空間。これほどのものは、日本全国のみならず世界を見渡してもそうそう見られるものではありません。講堂は一年中拝観が可能なため、東寺に行ったら絶対に見ておきたい場所ですね!

金堂

796年(延暦15年)に東寺が創建された際、最初に建立されたのがお寺の本堂である「金堂」です。東寺の本尊である薬師如来像が安置されており、右側に日光菩薩、左側に月光菩薩が立っています。

東寺の薬師如来は薬壺を持たない古い様式の仏像であり、光背に七体の化仏が配された七仏薬師如来となっているのが特徴です。また、薬師如来像の台座には十二神将が彫られており、これらの様式は奈良時代のものであることから、東寺の歴史の深さを窺い知ることができますよ!

現在の金堂は、関ヶ原の戦いが終結してから建てられたもの。宋の様式を取り入れた天竺様と和様を合わせた桃山時代ならではの様式となっており、屋根の中央の切り上げは東大寺大仏殿や平等院鳳凰堂にも見られる特徴的な形となっています。

庭園の紅葉

五重塔の前に広がる庭園が、東寺においてもっとも紅葉が広がるスポットとなります。五重塔・紅葉・瓢箪池の3ショットは、秋の京都でも随一のフォトスポットと言えるでしょう!

東寺の観光地案内(拝観時間、ライトアップ情報など)

では最後に、東寺の拝観時間や拝観料、特別拝観やライトアップなどのイベント情報、アクセスをご紹介します。

拝観時間

【開閉門時間】

5:00〜17:00

【金堂・講堂】

8:00〜17:00(受付終了は16:30)

【観智院・宝物館(会期中のみ)】

9:00〜17:00(受付終了は16:30)

【共通券の受付終了時間】

・金堂・講堂・観智院:16:00

・金堂・講堂・観智院・宝物館:15:30

拝観料(特別拝観時期以外)

【御影堂、食堂など】

無料(自由散策可能エリア)

【金堂・講堂】

・大人:500円

・高校生:400円

・中学生以下:300円

※この入場券があれば境内の主要部分をみることができます

【観智院】

・大人・高校生:500円

・中学生以下:300円

【金堂・講堂・観智院の共通券】

・大人・高校生:800円

・中学生以下:500円

2024年の夜間特別拝観(ライトアップ)

開催期間・拝観時間

【開催期間】・3月16日(土)〜4月17日(水):夜桜 ※終了

・4月27日(土)〜5月6日(月・祝):ゴールデンウィーク ※終了

・10月26日(土)〜12月8日(日):紅葉時期

【拝観時間】

18:00~21:30(受付終了は21:00)

※入場は東門からのみ

拝観料

・大人・高校生:1,000円

・中学生以下:500円

※ライトアップの拝観券には、金堂と講堂の拝観も含まれます。

2024年の五重塔初層 特別公開

開催期間・拝観時間

【開催期間(例年同じ週)】・1月1日(月)〜3月18日(月):新春・京の冬の旅 ※終了

・4月27日(土)〜5月25日(土):ゴールデンウィーク・春期 ※終了

・10月26日(土)〜12月8日(日):紅葉時期

【拝観時間】

8:00~17:00(受付終了は16:30)

拝観料

・大人:800円

・高校生:700円

・中学生以下:500円

※「金堂・講堂・五重塔初層」の拝観券となります。

※五重塔初層、金堂・講堂、観智院の共通券

・大人・高校生:1,000円

・中学生以下:600円

2024年の宝物館公開

【開催期間(例年同じ日付)】・3月20日(水・祝)〜5月25日(土):春期 ※終了

・9月20日(金)〜11月25日(月):秋期

【拝観時間】

9:00~17:00(受付終了は16:30)

【料金】

・大人・高校生:500円

・中学生以下:300円

※宝物館、金堂・講堂、観智院の共通券

・大人・高校生:1,000円

・中学生以下:500円

※五重塔初層、宝物館、金堂・講堂、観智院の共通券

・大人・高校生:1,300円

・中学生以下:800円

桜の見頃

例年3月中旬〜4月中旬

👉 春の京都で桜を見るなら要チェック! オススメの見どころをまとめました

紅葉の見頃

・色づき始め:11月上旬

・見頃:11月中旬~12月上旬

👉 東寺と合わせて巡りたい紅葉の名所をまとめました! 詳しくはコチラ

観光の所要時間とオススメの時間

【所要時間】

50~70分

【オススメの時間】

朝一番〜午前中

※宝物館を見ないなら、8:00から見るのがオススメ!

👉 一人旅なら要チェック! 格安・高評価のおすすめホテルをまとめました

アクセス

〒601-8473

京都市南区九条町1番地

TEL:075-691-3325

【電車の場合】

・近鉄「東寺駅」から徒歩10分

・JR「京都駅 八条口」から徒歩15分

【バスの場合】

・市バス18・42・71・207系統で「東寺東門前」下車後すぐ

・市バス19・78系統で「東寺南門前」下車後すぐ

・市バス16系統で「東寺西門前」下車後すぐ

【自家用車の場合:駐車場】

京都南ICより、国道1号線を北へ約3.5km

・車:600円/2時間(新春特別拝観中は特別料金)

・バイク:200円/2時間

この記事へのコメントはこちらから!

コメント一覧 (3件)

[…] 👉 東福寺と合わせて行きたい! 同じく京都有数の紅葉の名所「東寺」についてはコチラ […]

[…] あわせて読みたい 【2024】東寺の見どころ・ライトアップ・拝観料・アクセス情報|京都屈指の五重塔・仏像の観光名所 今回は京都観光から世界遺産 東寺の見どころや歴史、拝観料 […]

[…] 所といえば、東寺も忘れてはいけない! 【2024】東寺の見どころ・ライトアップ・拝観料・アクセス情報|京都屈指の五重塔・仏像の観光名所 今回は京都観光から世界遺産 東寺の見ど […]