みなさんこんにちは! 世界・日本の観光地や旅行情報、歴史や雑学をご紹介している旅狼かいとです。

今回は、上賀茂神社とともに賀茂神社を成す世界遺産「賀茂御祖神社」こと「下鴨神社」をご紹介します!

京都最古の歴史を誇るといわれる「賀茂神社」は、いまだ成立の詳しい経緯がわかっていないほど。しかし、「葵祭(賀茂祭)」といった“形”は脈々と受け継がれてきており、まさに“日本ならではの信仰“が息づく神社なのです。

そんな賀茂神社の“下半分を担う“といえる下鴨神社の境内には、天地開闢を担った神様を祀る縁結びの社「相生社」や霊験あらたかな女性守護の信仰を集める「河合神社」をはじめ、ここにしかないパワースポットが満載! 京都開拓以前から広がる森や一年で一時期にだけ湧く不思議な清水など、信仰とともにある自然もまた格別の雰囲気。

見どころ満載・パワーもりもりの下鴨神社の見どころや歴史、ご利益といった観光案内をたっぷりとお届けしますので、下鴨神社へ観光を考えている方はもちろん、「次の京都旅行、どこに行こうかなぁ~」と考えている方もぜひ参考にしてみてください!

下鴨神社の概要

正式には「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」という名がついている下鴨神社。

鴨川を上流の方へと行ったところにある「上賀茂神社(賀茂別雷神社)」と合わせて賀茂氏の氏神を祀る「賀茂神社(賀茂社)」と総称され、「古都京都の文化財」の一部としてユネスコの世界文化遺産にも登録されています。

本殿には祭神として、上賀茂神社の祭神である賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)の母「玉依姫(たまよりひめ、玉櫛媛とも)」と、玉依姫の父「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」が祀られています。

下鴨神社は、賀茂川と高野川という「2つの川の合流点から一直線に伸びた参道とその正面に配した神殿」という直線的な配置になっているのも特徴の一つ。境内には、鳥居や舞殿、本殿といった従来の神社としての見どころはちろんのこと、縁結びの社「相生社」や女性を護る美麗の神社「河合神社」、多くの側面を持つ神様「大国主命」を祀りつつ干支を司る「言社(ことしゃ)」など、さまざまな摂社がパワースポットとしてたてられているのも大きな見どころですね!

また、「糺の森(ただすのもり)」や「御手洗池(みたらしいけ)」といった下鴨神社特有の自然の名所が見られるのも観光ポイントですよ!

下鴨神社の歴史

では、スピリチュアルな観光名所として知られる下鴨神社の歴史を紐解いていきましょう。

創建

上賀茂神社とともに、京都最古の歴史を持つと言われる下鴨神社。そんな下鴨神社の創起については、確実な年数は今でもわかっていません。

ただ、第10代天皇である崇神天皇の時代に下鴨神社の瑞垣の修造が行われたという記録があることから、それ以前の古い時代から存在していたとは考えられています。これは境内に広がる糺の森周辺の発掘調査で、縄文時代の土器や弥生時代の住居跡がたくさん発掘されたことからも裏付けられています。

また、社伝や歴史書には下鴨神社で行われた祭りや社殿、神宝の奉納などについて多く記録されており、中でも『続日本紀』の文武天皇二年(698年)には、葵祭に見物人がたくさん集まるので警備するようにという命令が出された、という記述もあるそうです。

このことから、奈良時代より以前の時代から下鴨神社は規模の大きな神社であり、盛大な祭が行われていたことがわかります。

平安時代以降の下鴨神社

平安時代には、下鴨神社は「賀茂神社」を担う上賀茂神社とともに朝廷からの庇護を受け、伊勢神宮の式年遷宮や斎王の制度などを倣うほど特別な神社であったことが記録されています。そして、『源氏物語』や『枕草子』といった時代を代表する文学作品の数々にも登場することから、平安時代の文化や宗教の中心地の一つとして栄えていたと考えられています。

鎌倉時代以降の乱戦の世では規模が縮小してしまいますが、それでも住民からの信仰は続き、また、国の重要な出来事の際には祈祷が行われていたと言います。江戸時代に入ると幕府から領地が与えられ、再び多くの信仰が集まるようになっています。

そして明治時代では、全国の神社の代表として官幣大社の首位におかれ、以降日本全国から参拝者が訪れる神社となりました。1994年には「古都京都の文化財」の構成資産の一部として、ユネスコの世界遺産にも登録されていますね!

式年遷宮とは?

ちなみに「式年遷宮」というのは、20年に一度、境内自体はそのままに社殿や神宝をはじめとする境内の中身すべてを一新し、祭神に新しく清浄な境内・社殿へと遷ってもらうための儀式のことを指します。

もともと式年遷宮を行っている伊勢神宮では「20年に一度」ですが、上賀茂神社・下鴨神社の賀茂神社では「21年に一度」行われているのが特徴です。

下鴨神社の見どころ

それでは、下鴨神社へ行ったら絶対にハズせない見どころをご紹介していきます!

糺の森

「糺の森(ただすのもり)」は、下鴨神社への参拝者を最初に出迎えてくれる森です。

下鴨神社を守る鎮守の森(社叢)でありながら、京都市内唯一の自然の森でもある糺の森。現在では、京都開拓以前の古代山背の原生林の面影を伝える貴重な森となっています。

応仁の乱の際に森の約7割が焼失したという記録が残されていることから、本来はもっと広く、また様々な植生を有していたとも考えられており、その雰囲気や歴史の深さから「自然のパワースポット」としても有名ですね!

「糺の森」の「ただす」が何に由来するのかという点については諸説あり、「偽りを糺す(厳しく問いただす)」という意味だとする説、賀茂川と高野川の合流点であることから「只洲」から転じたとする説、清らかな水が湧き出ることから「直澄」としたという説、神武天皇の母であり河合神社の祭神である「多多須玉依姫」の神名に由来するという説、などなど実に多くの説が存在しています。

それだけの説がありながらいまだ謎が多いということからも、糺の森を含めた下鴨神社や上賀茂神社の歴史がどれだけ古いかということを感じることができますよね!

相生社

下鴨神社が「縁結びの神社」と紹介される理由のひとつが、この「相生社(あいおいしゃ)」にあります。楼門の前に立っており、「夫婦が仲睦まじいこと」という意味の「相生」という名の通り、縁結びのパワースポットとして知られていますよ!

下鴨神社本殿に祀られる「玉依媛命(玉櫛媛)」にも縁結びのご利益があるのですが、相生社の祭神は「神皇産霊神(かみむすびのかみ)」になります。この神皇産霊神が縁結びについてはとりわけ絶大な霊験を持つというわけで、下鴨神社の相生社が古くから信仰を集めているのです!

祭神「神皇産霊神」について

「産霊神(むすびのかみ)」とも呼ばれる神皇産霊神は、『古事記』において天地開闢の際に高天原に現れた「別天津神」の中でも、最初の天地創造に関わった「造化の三神」の一柱として描かれている神さまなのです。「地の生産・生成」という「創造の神」であり、「男女の”むすび”」における「女」を象徴する神でもあります。

産霊神は宇宙の生成力を神格化したものともされ、「産(むす)」は「苔がむす」の“ムス“と同じく「生成」の意味をもち、「霊(ひ)」は「日」や「火」と同じの意味、つまり「霊妙な物」を表わす語と考えられています。

小難しい言葉を並べましたが、一言で言うと、相生社では日本の神様の中でも格別の神様を祀っているということなのです!

連理の賢木

そんな神皇産霊神の霊験の現れであると伝えられているのが、お社のすぐ近くにある「連理の賢木(れんりのさかき)」です。

このご神木は二本の木が途中から一本に結ばれているという不思議な木で、昔から「下鴨神の七不思議」の一つに数えられています。

また、連理の賢木は古代から糺の森に立っていたともされており、現在の連理の賢木はなんと4代目! 代を次いで糺の森に連理の賢木が生まれてくるというのがいっそう不思議さをましており、そこから「神皇産霊神の霊験の現れだ」と言われているそうです。

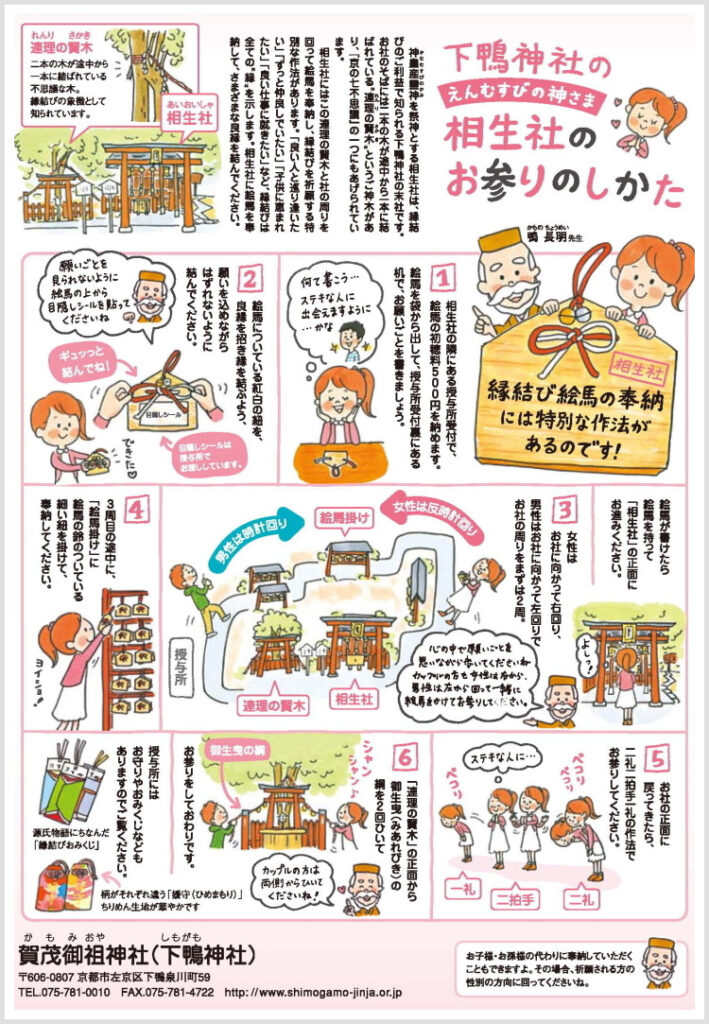

相生社のお参り方法

このように、知れば知るほどパワースポットであることがわかる相生社。実は、正しいお参りの仕方が存在するのです。

それがこちら!

重要なのは、お社から小さな境内を3周するところ。女性は反時計回りに、男性は時計回りに2周し、3周目の途中に絵馬をかけるのがポイントです。ぜひこのお参り方法を参考にして良縁を手に入れちゃってください!

本殿・祭神とご利益について

国宝にも指定されている下鴨神社の本殿は、西と東に分かれているのが特徴で、西殿に祀られているのが「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」、東殿に祀られているのが「玉依媛命(玉櫛媛)」です。

「玉依媛命」は「玉櫛媛」や「玉依比売命」と書かれる女神で、賀茂神社に伝わる『丹塗の矢』伝説のヒロインであり、上賀茂神社に祀られれている「賀茂別雷大神」の母になります。神話において、一度は天に去ってしまった子の賀茂別雷大神を降臨させるために玉依媛命が行った儀式が、のちに賀茂祭(葵祭)として例祭になったと伝えられています。

玉依媛命は婦道の守護神として、縁結びや安産、育児などのご利益を有するとされています。

「賀茂建角身命」は玉依媛命の父神で、古代の京都を拓いて農耕を広め、民生の安定に努めたとされています。山城の国一宮として京都北方の守護神としても祀られており、いわば京都創建に関わった神の一柱でもあります。そのため、五穀豊穣や世界平和、殖産興業、身体病難解除といったご利益を有します。

また、初代天皇である神武天皇が東征の旅をする際に、3本足がある烏「八咫烏」に変身して神武天皇を先導したという説が存在します。そのため賀茂建角身命は導きの神や勝利の神としての側面も持ち、方除や厄除け、入学・就職試験などの合格祈願、交通・旅行・操業の安全といった非常に多方面にわたるご利益を持つのが特徴です!

👉 玉依媛命と賀茂建角身命の神話はコチラの上賀茂神社の記事で詳しく紹介しています!

言社

楼門をくぐり舞殿の横を通った先にあるのが「言社(ことしゃ)」になります。

地元の方々からは「大國さん」とも呼ばれ親しまれている言社。大國さまは「大国主命」のことで、日本という国を創った「国造り」で知られる日本神話における中心的存在の一神です。

そんな言社には一言社・二言社・三言社の3つに分類された7つのお社が立っており、さらに7つのお社にそれぞれ別の名前の大国主命と十二支(干支)が祀られています。

一つの神様に複数の名前が存在するのはよくある話で、この言社では干支との組み合わせによって名前とご利益が若干異なるとのこと。

あなたも大國さんにお参りしつつ、ご自身の生れ年の守護神にも願いを託してみてください!

言社の干支とご利益

【一言社】

未:大国魂神(国土・大地の神様)

巳:大国魂神(国土・大地の神様、命の躍動の象徴)

午:顥國魂命(国土の守り神であり、物事を運び営むことに力をあらわす神様)

【二言社】

子:大国主神(国造りの神・縁結びの神様)

丑:大物主神(物を司る神様・神仏のお使い)

亥:大物主神(物を司り、力を与える神様)

【三言社】

寅:大己貴神(国造りの神・医薬の神様)

戌:大己貴神(国造りの神・医薬の神様)

卯:志固男神(天下一の強者であり力の神様)

酉:志固男神(天下一の強者であり希望のシンボル)

辰:八千矛神(邪悪を断ち切り、武勇に優れた神様・天子の象徴)

申:八千矛神(邪悪を断ち切り、武勇に優れた神様)

御手洗池

「御手洗川」とも呼ばれる「御手洗池(みたらしいけ)」は、パワースポットが集う下鴨神社の中でも最上位に神聖な場所といえます。というのも、土用の丑の日のころになると、なんと池の周りや川底から膝がつかるほどの清水が湧き出てくるのです!

とある時期にだけ湧き水が生じるということで、相生社の連理の賢木と同じく「下鴨の七不思議」の一つにも数えられている名所にもなっています!

御手洗池に湧き出る清水に足をつけると疫病や脚気にかからないと伝えられ、毎年5月15日に行われる「葵祭(賀茂祭)」の主役である斎王代が、祭りの前日に禊をする場所でもあるのです。

無病息災を祈って池に脚をつける「足つけ神事(御手洗祭)」が例年土用の丑の前後5日間にわたって行われるほか、立秋の前夜には、みたらし池の中央に50本の斎串を立てて裸の男たちがそれを奪い合うことで安産や商売繁盛を祈願する「矢取りの神事(夏越神事)」も行われます。

祭りだけでなく、御手洗池の湧水に紙を濡らす「水占い」ができるのも、インスタ映えな下鴨神社の名物となっていますね!

また、「みたらし団子」はこの御手洗池に湧きあがる水泡の姿を団子にかたどったことが発祥である、という説もあるのですよ!

河合神社

相生社に加え、下鴨神社にはもう一つ、摂社でありながら本殿にも劣らない人気を集めている神社があります。

それが「河合神社」です!

古くより「女性守護」としての信仰を集める河合神社では「玉依姫」が祀られています。玉依姫は「玉の様に美しい」と称えられるほどの美貌の持ち主だったと言われており、そこから玉依姫は「美麗の神」と讃えられ、河合神社は「美容のご利益をいただける神社」や「女性守護の社」とされるようになったのです。

河合神社で美麗のご利益をいただこう!

そんな河合神社の一番の見どころは「鏡絵馬」になります!

顔の模様が入っている手鏡の形をした絵馬に自分が普段使っている化粧品で”メイク”をして願い事を書き、本殿の祭壇にある鏡に姿を映しに行くというもの。鏡絵馬に自身の綺麗な表情を描いて願いを託すことにより、外見だけでなく内面も磨いて美しくなっていただくという、文字通り“美麗“を祈願できる絵馬となっていますよ!

もちろんメイク道具を持っていなくても、備え付けの色鉛筆で鏡絵馬のお化粧をすることができますから安心してください!

また、祭壇にある鏡の前には「御白石(おしらいし)」という白い石が置いてあり、白い肌になるようにと美白を願って手を触れるとご利益がいただけるといわれています!

河合神社と鴨長明

加えこの河合神社は、『徒然草』と『枕草子』とともに古典日本三大随筆に数えられる『方丈記』を記した「鴨長明」に関係深い神社でもあります。

というのも、鴨長明は下鴨神社と河合神社の神事を統率する禰宜「鴨長継」の次男として生まれたことから、幼少期をこの地で過ごしていたと言われているのです。

現在では、河合神社の境内に長明が晩年過ごしたといわれる建物を再現した「方丈の庵」が展示されていますよ!

玉依媛と玉依姫

ちなみに、「河合神社の祭神のである玉依姫」と「下鴨神社の祭神の玉依媛(玉櫛媛)」は別の女神とされています。

河合神社の玉依姫は「初代天皇である神武天皇の母」と紹介されるのに対し、下鴨神社の玉依媛は「賀茂別雷命の母」であり、神武天皇の皇后(初代皇后)の媛蹈鞴五十鈴媛(ひめたたらいすずひめ)の母、つまり「神武天皇の義理の母」なのです。

どうやら「タマヨリビメ(ヒメ)」という名は「神霊が依り憑く巫女」という意味を持っているようで、『古事記』や『日本書紀』には何人か「タマヨリビメ」の読み方をする女性(女神)が登場するのです。

神武天皇の母としての玉依姫は「姫」の字を使っているのが特徴で、「玉依毘売」とも書かれることがあります。一方の下鴨神社の玉依媛は「媛」の字を使うか「玉依比売」と書かれており、「玉櫛媛(たまくしびめ)」や「建玉依比売命」などと呼ぶことで区別しているようです。

下鴨神社の拝観情報・紅葉と桜の見頃・アクセスなど

拝観時間

6:30~17:00

定休日:なし

拝観料

境内無料・自由散策

【御祈祷】

1万円~(9:00~16:00、当日受付のみ)

【特別拝観(大炊殿の拝観)】

初穂料500円(中学生以下無料、10:00~16:00)

紅葉の見頃

色づき始め:12月上旬

見頃:12月上旬~12月中旬

桜の見頃

3月下旬~4月上旬

アクセス

〒606-0807

京都市左京区下鴨泉川町59

TEL: 075-781-0010

・京阪本線・叡山電鉄「出町柳駅」から徒歩12分

・市バス1・4・205番系統で「新葵橋」「糺ノ森前」「下鴨神社前」のいずれかで下車後すぐ

・神社西側に駐車場あり

⇨次ページ 下鴨神社に実際に行ってみた!

次のページでは、下鴨神社に実際に行ってみた際の様子を写真中心でお届けしています! よりイメージを膨らませたい方、モデルコースを知りたい方はぜひ参考にしてみてください!

この記事へのコメントはこちらから!

コメント一覧 (5件)

[…] 関連記事【京都観光】ご利益だらけのパワースポット!下鴨神社の見どころ・歴史・拝観料・アクセス👉 下鴨神社の詳しい歴史や見どころを知りたい方はコチラをどうぞ! あわ […]

[…] 👉 下鴨神社について詳しく見てみる […]

[…] 上述の通り出町柳駅にほど近く、周辺には鴨川デルタや下鴨神社、知恩寺などがあります。決してメジャーな観光地というわけではありませんが、個人的にはこのエリアは”京都の日常感”を感じられる場所だと思っていて、とても好きな地域です。甘味が好きな方は、「出町ふたば」も近くにありますよ! […]

[…] 茂神社に行くなら絶対に合わせて行きたい! 【京都観光】ご利益だらけのパワースポット!下鴨神社の見どころ・歴史・拝観料・アクセス 今回は世界遺産「下鴨神社」をご紹介!京都 […]

[…] 上賀茂神社に行ったのなら要チェック! 【京都観光】ご利益だらけのパワースポット!下鴨神社の見どころ・歴史・拝観料・アクセス 今回は世界遺産「下鴨神社」をご紹介!京都 […]